10月22日,澳大利亚姊妹校Carlton Garden Primary School师生团在扬州的第六天,两位澳洲老师为新东方小学生带来独具西方特色的课堂。新东方老师们纷纷到场聆听,现场感受澳洲的音乐和英语写作课。

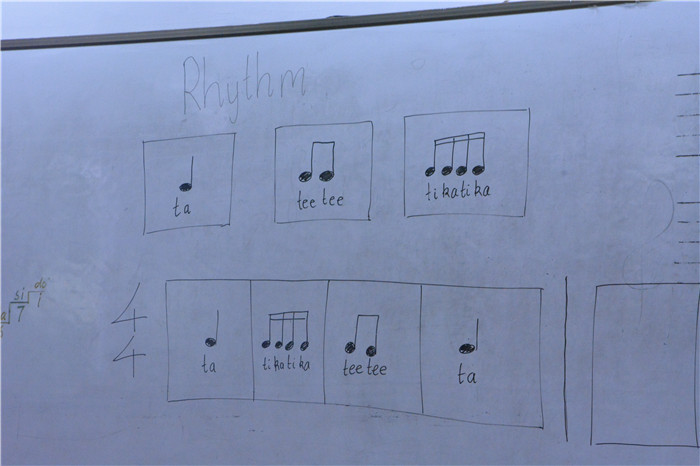

Steven老师的音乐课堂,真正体现了何为“音乐无国界”。以节奏节拍为授课内容,Steven老师通过英语演示讲解;孩子们乐呵呵地跟着节奏打拍子。从教到学,尽管语言尚有隔阂,仍可称得上是“畅快淋漓,行云流水,没有一丝拖沓”。

很快进入到学生动手动脑环节。Steven老师拿出剪刀胶水,节拍卡纸,请同学们裁剪节拍并自主创编音乐节奏。孩子们即刻沸腾起来,听课老师们也觉得颇为有趣,有的老师忍不住起身查看学生的参与情况。

配合着小乐器,孩子们开始尽情演奏自编曲目。一时间,此起彼伏的节奏声,伴着孩子们叮铃般的欢笑声,盈满了整个教室。

回想起澳洲小朋友曾跟记者说起,“中国老师比我的老师要严肃些,在这里的课堂上,我不敢讲话,有些紧张。”想来,澳洲孩子的常规课堂也就是眼前这番热闹景象吧。看孩子们沉浸其中的表情,遍寻不着“紧张”二字。

再看Steven老师,汗水已湿透衬衣。给孩子们上课,果真既是脑力活,又是体力活。

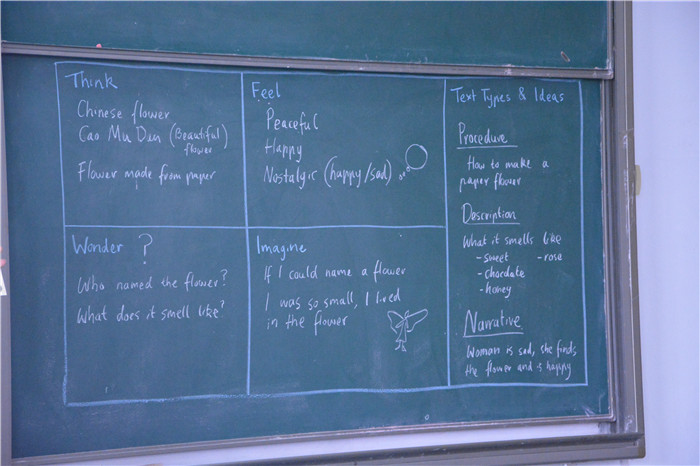

与Steven老师的活力四射相比,Emma老师就显得循循善诱得多。她的英语写作课,工整的板书,不急不躁地讲解,无不透漏着严谨和细心。手持“纸花”一朵, Emma老师引领孩子们思考,不知不觉中启发他们的写作思维。

Emma老师为每个孩子准备了一个别致的小礼品。不大的卡片细细粘贴上硬币、邮票、树叶以及黄花。她请孩子们从中任选一物,发挥想象力,讲述属于这个物品的故事。黑板上的“大框架”成为课堂主体。孩子们脑洞大开,搜肠刮肚地找寻灵感,试图将框架填满。

中澳英语写作课,两者相较有一些不同之处。中国写作老师更偏重于“学”和“写”两个字,教孩子们学句型和写作文;澳洲老师则更重“想”,让他们发散思维。所以,澳洲老师愿意用一节课的时间,什么都不做,只是启发孩子们思考。孩子们五花八门的答案,才是Emma老师最终追求的课堂目标。

两节丰富生动的示范课告一段落。有一个很小的细节,在走近孩子身边时,Steven和Emma都很自然地蹲下身,仔细倾听孩子说话。确实是很细小的点,却折射出他们对孩子们发自内心的尊重。

巧合的是,国际中学的邹斯璇同学在她的《美国领袖峰会纪实》中也提到这点。她说,“记得那天去美国小学一年级的班级交流,有一位印度友人和我们同行。事后老师跟我们说,他们在为人处世上确实比你们高明一些,面对那些一年级小孩子,印度友人总是亲切的弯下腰笑盈盈的,而我们却笔挺的站在那里。”

艺术中心的孔亮老师一直随行听课。课后他告诉记者,“澳洲老师的课,重在培养学生的节奏型认知,认识音符的长短并可以根据节奏型创作不同的节奏段落。主要将节奏练习教授给学生,利用不同小乐器与学生分别打击不同节奏,将四